Quando l'abitazione è una merce. Roma e Vienna a confronto alla Biennale Architettura

Venezia. Cosa può fare l’architettura di fronte alla crisi abitativa che si sta diffondendo in Europa? Parte da questo interrogativo il concetto della mostra “Agency for better living” del Padiglione Austria alla Biennale Architettura di Venezia 2025. Il tema non è nuovo, ma prepotentemente attuale, come scrive il team curatoriale del Padiglione (di cui fa parte anche l’architetto bolzanino Michael Obrist insieme a Sabine Pollak e Lorenzo Romito: “Gli affitti stanno salendo incredibilmente, le politiche immobiliari sono sempre più discutibili, gli alloggi pubblici stanno scomparendo, interi quartieri vengono affittati ai turisti e ovunque ci sono case vuote. Per gran parte della popolazione, vivere in città non è più sostenibile. Oggi l’abitazione è una merce”.

Agency For Better Living, Österreich-Pavillon, Biennale Architettura 2025, Veduta dell’installazione – cortile

Foto: © Hertha Hurnaus

Una merce cara, non solo per le classi meno abbienti. Una situazione riassunta alla perfezione dallo scrittore Jonathan Bazzi in un articolo diventato virale lo scorso settembre: “Devi pagare, pagare tanto, per il solo fatto di esistere, di essere qui”, dove quel qui è Milano, ma chi ha provato a cercare una casa in affitto a Bolzano sa che la situazione non è molto diversa. La mostra del Padiglione Austria prova però a dimostrare che è ancora è possibile, nonostante tutto, fare qualcosa per la convivenza urbana, per evitare che le città si trasformino in parchi tematici imbalsamati per turisti. Il tema risuona particolarmente in una città come Venezia, mentre visitiamo la mostra ai Giardini in una calda giornata di novembre, di quelle incredibili, in cui tra i campi e sottoporterghi a prevalere, una volta tanto, sono le voci dei veneziani e non i bastoni da selfie dei turisti.

La Biennale è ormai agli sgoccioli (chiude il 23 novembre), eppure ci appare utile, e prezioso, riflettere su quanto proposto da “Agency for better living”, che presenta pratiche, spazi e regole per “vivere meglio” facendo un confronto (involontariamente) impietoso tra due grandi città europee, Vienna e Roma. Il Wiener Wohmodell è noto in tutto il mondo, ma vale la pena ricordarlo: da oltre un secolo, la città sul Danubio ha un ruolo pionieristico nella questione degli alloggi a prezzi accessibili per tutti. Vienna è proprietaria di 220.000 appartamenti comunali, in cui vivono circa 500.000 persone in affitto a tempo indeterminato, e dispone di altri 200.000 appartamenti sovvenzionati. Questo significa che sui circa due milioni di abitanti di Vienna, più del 70% vive in affitto. Basterebbe questo dato per far capire quanto la situazione italiana sia esattamente all’opposto, con oltre il 70% della popolazione proprietaria di casa (fonte: Confedilizia), con tutti i relativi interessi. Altro dato fondamentale che emerge in mostra – e che presuppone un cambio di paradigma (per noi italiani) radicale: a Vienna abitare in un alloggio sociale o convenzionato non è l’ultima scelta, ma la prima. La soglia di reddito per accedere ad un appartamento è fissata in 59,320 Euro per le persone singole 85.830 per le famiglie – non esclude quindi la classe media, favorendo il mix sociale.

Piscina comunitaria nel complesso residenziale pubblico “Wohnpark Alterlaa”, Vienna, dalla serie “Du, meine konkrete Utopie”,

Foto: © Zara Pfeifer

Il Padiglione Austria ripercorre la lunga storia di successo di Vienna attraverso ricerche che hanno coinvolto grafici, registi e fotografi. La costruzione di alloggi sociali è legata alla rapida crescita demografica della città con la caduta della cortina di ferro, ma, prima ancora, alla Vienna Rossa (1919-1934), con l’introduzione di strumenti per combattere la speculazione fondiaria e produrre alloggi sociali a prezzi accessibili. Risalgono a questo periodo le soluzioni su ampia scala introdotte per rispondere all’emergenza abitativa con complessi entrati nella storia dell’architettura come il Reumannhof dell’architetto Hubert Gessner o il celebre Karl Marx Hof. Il complesso fu concepito immerso nel verde e accessoriato con una serie di servizi come lavanderie automatiche, studi medici e biblioteche secondo una visione che non crea cattedrali nel deserto o dormitori, ma spazi di vita, di interazione umana. Tra i diversi esempi portati in mostra, vale la pena ricordare quello della One-Kitchen House nella Pilgerstrasse 1150 – 246 piccoli appartamenti per la classe media e operaia con un’unica cucina centrale per tutti e servizi di assistenza bambini, per alleggerire il lavoro domestico mentre la donna – si dava per scontato- lavorava fuori casa. L’esperimento dura poco più di un decennio, dal 1921 al 1934, ma visti i tempi attuali, il pensiero secondo cui la conciliazione tra tempi privati e lavorativi non è affare della persona singola ma un impegno comune suona pionieristico. Altri progetti, molto più recenti, testimoniano la sensibilità alla pianificazione di genere, come la “Frauen-Werk-Stadt 1”, costruita nel 21esimo distretto, nella zona orientale della città, a fine anni Novanta allo scopo di facilitare la convivenza e lo scambio di servizi in cui le abitazioni sono considerate anche come luogo di lavoro. Ci sono poi i nuovi quartieri, come il Sonnwendviertel, la zona di Nordbahnhof con il suo Wilde Mitte e la Albin-Hansson Siedlung, come esempio di come trattare gli edifici esistenti.

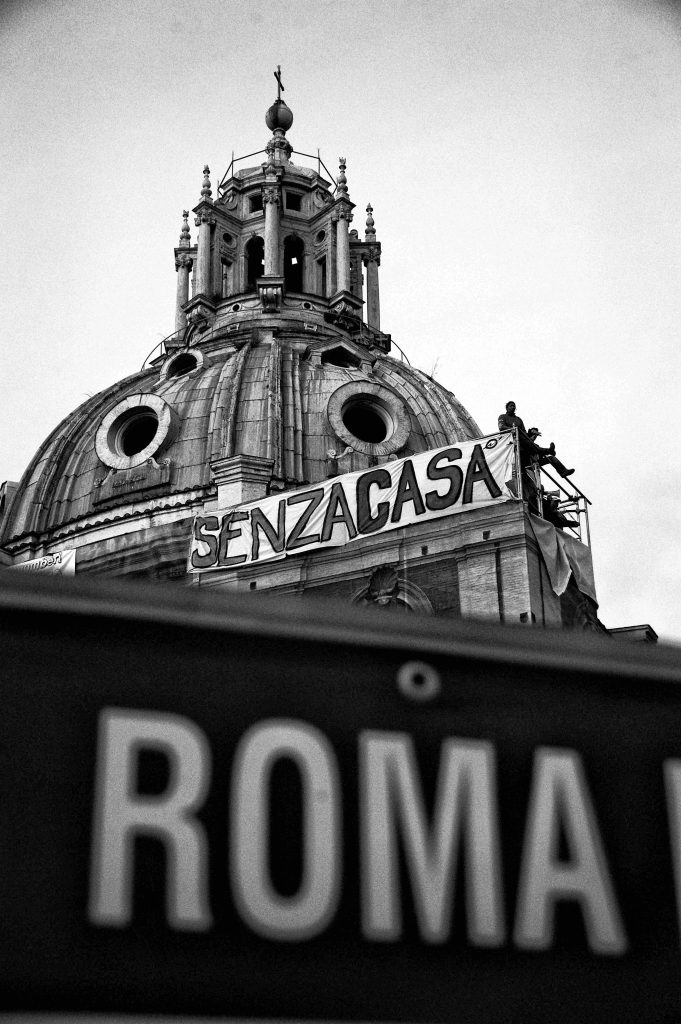

Protesta e occupazione della cupola della chiesa di S. Signora di Loreto, Roma, 2010, Foto: © Stefano Montesi

Protesta e occupazione della cupola della chiesa di S. Signora di Loreto, Roma, 2010, Foto: © Stefano Montesi

Sono solo alcuni tra i tanti esempi virtuosi, certo calati dall’alto – ma quali alternative realistiche rimangono? e comunque opposti a quanto avviene a Roma, l’altra città presa in esame dai curatori. Di fronte al totale fallimento dei processi di pianificazione urbanistica della capitale sono emersi processi dal basso, forme auto-organizzate di abitare collettivo, che la mostra a Venezia passa in rassegna. Tra queste c’è il Lago Bullicante. Nato dalla rottura di una falda freatica causata dal tentativo di costruire illegalmente un centro commerciale, grazie alla comunità locale il lago è diventato una riserva naturale. Ci sono poi i tanti luoghi occupati dai movimenti per diritto alla casa, come Spin Time, ex edificio per uffici pubblici, l’ex questura del Quarticciolo e 4 Stelle, un hotel mai completato, e, tra i diversi, ovviamente Metropoliz, un’ex fabbrica di salumi abbandonata, che ospita anche luoghi mitici come il MAAM, museo dell’altro e dell’altrove. Sono esperienze di resistenza civile e di resilienza, che spesso riabitano quelle che i curatori definiscono “rovine del presente”, luoghi dismessi e progetti mai completati.

4 Stelle, Roma, Foto: © Valerio Muscella

La storia della lotta quotidiana e collettiva per l’abitare a Roma prende forma, in mostra, anche in una candida installazione che si appropria della forma della colonna traiana, ma è percorsa da piccoli personaggi dell’oggi, che rivendicano il diritto alla casa. “Fai quello che puoi con quello che hai” riporta un cartello, citando Marco Aurelio. E’ ammirevole lo sforzo di valorizzazione delle preziose esperienze ed energie dal basso, ma passando in rassegna l’esperienza romana resta l’amaro in bocca.

Dal modello Vienna c’è invece, ancora molto da imparare, da una visione secondo cui il bene comune -case, biblioteche, servizi- è di qualità, perfino cool e non l’ultima spiaggia per i “poveri”- chi abbia mai frequentato i mezzi pubblici a Vienna o i lidi, anche questi pubblici, sul Danubio, sa cosa intendiamo. Al di là dei dovuti distinguo, un aspetto rimane comunque cruciale, come sottolineato dalla vicesindaca di Vienna Kathrin Gaàl “Non abbiamo mai ceduto alla tentazione di vendere i nostri appartamenti comunali o sovvenzionati come hanno fatto molte altre città europee per colmare i buchi dei loro budget- significa che il nostro patrimonio immobiliare è ancora vasto”.

Cat. Lo.

Immagine in apertura: Helmut-Zilk-Park nel Sonnwendviertel, Vienna, Foto: © Paul Sebesta