Quando Piacentini costruiva in stile austriacante e disfattista

“Bisogna impedire – mentre tanti italiani combattono alla frontiera per mantenere intatta l’italianità- che al loro ritorno debbano constatare come quelli che sono rimasti trasformino questa italianità col pretesto d’una innovazione d’arte che non esiste”. Così scriveva Diego Angeli, giornalista e critico d’arte amico di D’Annunzio, a proposito del nuovo Cinema Corso di Roma. L’edificio, inaugurato in piazza S. Lorenzo in Lucina nel marzo 1918, era nello “stile di una nazione nemica”, ovvero l’Austria, contro cui l’Italia era in guerra. L’autore dello sgarbo architettonico è un nome molto noto anche in Alto Adige, ma per motivi diametralmente opposti, quel Marcello Piacentini che una decina d’anni dopo progetterà il discusso Monumento alla Vittoria di Bolzano, già simbolo dell’oppressione fascista in Sudtirolo. In questo senso, il l’episodio del Cinema Corso “austriacheggiante” suona quanto mai bizzarro e inaspettato.

Costruito su incarico del principe Ruspoli tra il 1914 e 1917, quindi nel pieno del conflitto mondiale, come accennato, il Cinema divise gli animi fin dalla sua inaugurazione, suscitando asprissime polemiche tra entusiasti e detrattori. Si arriverà addirittura a una interrogazione parlamentare, e la Commissione edilizia imporrà a Piacentini di ricostruire la facciata in forme più classiche a proprie spese (!).

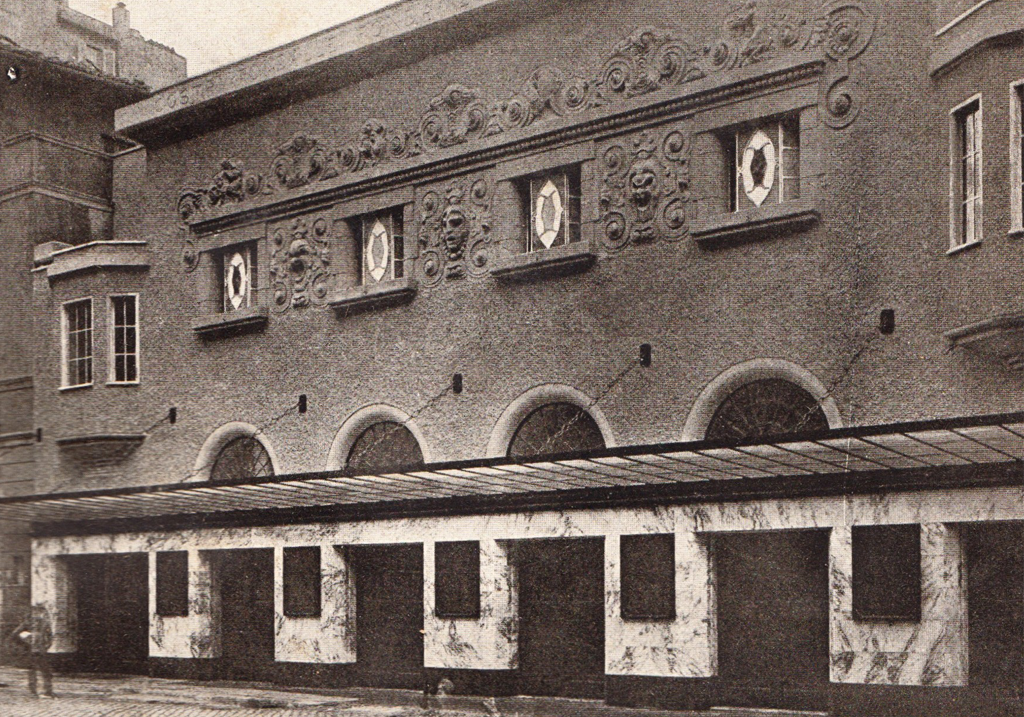

Ma cos’aveva di così grave la facciata? Indubbiamente guardava allo stile della Secessione viennese, che Piacentini, allora giovane, ma già affermato architetto, conosceva grazie ai suoi contatti e ai viaggi in Europa. Un vocabolario formale che nell’edificio romano viene adottato con mano sicura, anche grazie alla presenza di Giorgio Wenter-Marini, architetto trentino, formatosi a Vienna e Monaco. I riferimenti alla Secessione erano evidenti sia all’interno che all’esterno del Cinema, nelle porte basse sormontate da una pensilina in ferro e vetro, ma soprattutto nei mascheroni che decoravano la facciata, su cui si trovava un fregio in stucco con volute e cartigli, alternati a putti e coppie di animali, pappagalli e scimmie, realizzati da Alfredo Biagini. Con lo scultore romano Piacentini avvierà un sodalizio proprio a partire da questo cantiere. Ai lati estremi di quella che venne definita “facciata disfattista” c’erano poi altri elementi effettivamente inaspettati per il contesto romano, come i due bow window o bovindi, sporgenze finestrate tipiche di certa architettura europea (per dettagli vedi qui). Lo stile audace del Cinema, in apertura rottura con l’eclettismo dominante dell’epoca, venne insomma considerato fuori luogo, non da ultimo anche per il contesto nel pieno centro di Roma, vicino al rinascimentale Palazzo Ruspoli. Come accennato, Piacentini dovrà salvare faccia e facciata, rifacendo la seconda a proprie spese ed eliminando le sporgenze e le decorazioni.

La facciata “austriacheggiante” del Cinema Corso a Roma

Una prima, superficiale lettura dell’episodio farebbe pensare a un Marcello Piacentini innovatore incompreso. Ma, come spesso accade, le cose non sono così semplici. A tal proposito è interessante l’interpretazione data da Accasto, Fraticelli e Nicolini nel volume “L’architettura di Roma capitale 1870-1970”*, che vede nell’incidente del Cinema Corso non uno scivolone di percorso, ma un’operazione voluta da Piacentini, che con il suo edificio si sarebbe posto solo in apparente contrasto con il suo committente altoborghese e quindi conservatore, il principe Ruspoli “i motivi della proposizione di un simile edificio non possono essere ridotti ad un cedimento snobistico … è molto più verosimile individuare nel cauto modernismo del nuovo cinema il momento inziale di quella attenta politica che condurrà Piacentini ad essere l’arbitro ufficiale dell’architettura italiana” spiegano gli autori, riconducendo la scelta stilistica del Cinema Corso alla “volontà di qualificarsi come architetto alla moda davanti alla borghesia romana (e quindi con tutte le intemperanze e le originalità che questo ruolo comportava)”.

Piacentini voleva indubbiamente costruire un’opera che in nessun modo doveva passare inosservata, e in fondo le modifiche imposte a sua spese sarebbero state solo “un piccolo prezzo di fronte agli obiettivi raggiunti: le polemiche scaturite intorno al Cinema Corso ne facevano ‘l’uomo nuovo’ e non più uno dei nomi, sia pure importanti, degli incarichi pubblici del tempo”. Una chiara e studiata strategia, che oggi definiremmo di branding, di cui Piacentini era maestro (ne abbiamo parlato anche qui, per la pubblicazione del nuovo libro di Aaron Ceolan su Piacentini a Bolzano). In questo senso, le scelte stilistiche rivoluzionarie per il Cinema Corso rappresenterebbe più un’operazione legata all’ambizione personale che una vera svolta linguistica. Come noto, l’ambizione porterà Piacentini a spogliarsi senza esitazione della veste d’innovatore per indossare, dal 1925, quella dell’architetto di regime – un tempismo eccezionale, che accomuna la sua figura a tanti compatrioti del tempo, e non solo.

Caterina Longo

*Accasto G., Fraticelli V., Nicolini R., L’architettura di Roma capitale 1870 – 1970, Firenze, 1971; altre fonti utilizzate: Rossi P.O., ROMA: Guida all’architettura moderna 1909 – 2000, Roma-Bari, 2000 e Arda Lelo, Storie di architettura, Roma com’era Roma com’è; Rerum Romanorum, Cinema Corso

Immagine in apertura: Marcello Piacentini. Foto Wikipedia