Kulturelemente#184. Trieste: città senza entroterra

Pubblichiamo qui la versione italiana dell’articolo “Stadt ohne Hinterland” pubblicato su Kulturelemente#184, numero dedicato interamente ai confini, in particolare a quello orientale italiano.

Città senza entroterra

Di seguito un’intervista di Haimo Perkmann alla saggista e traduttrice Tatiana Silla dedica una parte significativa del suo lavoro alla complessità linguistica e gastronomica dell’Europa centrale, un tema profondamente intrecciato con la sua esperienza personale. Nata e cresciuta a Trieste, oggi vive e lavora tra Vienna e Torino. Nel suo Triestiner Kulinarium (Culinario triestino), pubblicato in tedesco, ripercorre le influenze austriache e slovene che hanno segnato la sua infanzia in questa “città senza entroterra”, posta tra Italia, Austria e Slovenia.

Haimo Perkmann: Dott.ssa Silla, lei è cresciuta a Trieste, in una famiglia dal profilo culturale eterogeneo. Ha avuto occasione di entrare in contatto con la minoranza slovena della città?

Tatiana Silla: In questa sede è impossibile spiegare dettagliatamente la storia complessa di questa città durante i secoli. Per rispondere a questa domanda però va qui ricordato che la Trieste asburgica, con il suo porto strategico per l’impero austroungarico e la sua cultura fortemente cosmopolita perse improvvisamente la sua importanza quando, dopo l’occupazione delle truppe italiane avvenuta il 3 novembre 1918, la città venne annessa al regno d’Italia con il Trattato di Rapallo del 1920. L’Italia unita aveva già dei porti importanti al nord come quelli di Venezia, e di Genova e, anche a causa dei cambiamenti geopolitici nell’Europa centro-orientale, non aveva alcun interesse a sostenere l’economia marinara della città. Dopo la prima guerra mondiale, anche l’assetto della città cambiò: tutti i cittadini asburgici lasciarono Trieste e pian piano ne arrivarono da altre regioni italiane. L’irredentismo triestino, fenomeno politico e culturale che anelava al congiungimento con l’Italia, una volta raggiunto lo scopo, trasformò quella spinta all’italianità di un territorio che era italiano solo linguisticamente, in un feroce nazionalismo in funzione “anti-slava”. Per citare lo storico Renzo De Felice, “il vero battesimo di fuoco dello squadrismo organizzato” avvenne il 13 luglio 1920 a Trieste, quando alcune squadre d’azione fasciste diedero fuoco al Narodni dom (casa del popolo), sede delle organizzazioni degli sloveni triestini. Ci furono molti atti di vandalismo, prevaricazione e di violenza a danno della comunità slovena durante il Ventennio: venne abolito lo studio dello sloveno nelle scuole, si proibì di parlarlo anche per la strada, si istituì l’obbligo di italianizzare i cognomi e si cercò anche di italianizzare la popolazione residente nell’entroterra di Trieste e in Istria. Queste violenze subite portarono poi a una vendetta prevedibile subito dopo la liberazione di trieste e durante l’occupazione di Tito. In guerra purtroppo gli uomini mostrano il lato peggiore di sé, e le violenze furono perpetrate da entrambe le parti. Non si può, secondo me, parlare di foibe, non contestualizzando l’efferata violenza “anti-slava” che si perpetrò in queste zone per un periodo lungo.

Io sono nata alla fine degli anni Sessanta, e mi sono trovata a dover vivere in un’atmosfera pesante, caratterizzata dagli echi di quel che era avvenuto dopo la seconda guerra mondiale. Un periodo di forti tensioni che si sono attutite alla fine dei primi anni Novanta. La comunità slovena aveva le scuole nei rioni a maggior densità slovena, il suo teatro, le parrocchie , una libreria, ecc… Io ho vissuto in una città con due comunità completamente divise tra di loro in cui era dunque molto difficile avere degli scambi. Sono cresciuta ,quindi, in un contesto solo sulla carta cosmopolita, e da bambina ho purtroppo visto diverse volte degli attacchi verbali sui bus, quando qualche nazionalista sentiva parlare sloveno. “Sta zitto porco de sciavo” era la frase preferita di questi individui. Non è stato semplice per me crescere in una città chiusa nella quale vigeva una specie di apartheid linguistico e culturale e in cui la destra nazionalista fomentava la paura del “minaccioso” confine jugoslavo. Le mie prime frequentazioni con persone della minoranza slovena sono avvenute quando ho iniziato a frequentare l’università. Eravamo curiosi, forse anche un po’sospettosi, ma eravamo al contempo proiettati in un futuro che desideravamo diverso.

La situazione ora è molto migliorata, anche se permane uno zoccolo duro che utilizza il nazionalismo per distrarre i triestini dai veri problemi della città ,come ad esempio, la disoccupazione, la delinquenza, la mancanza di fondi per progetti sociali. Ci sono però molti triestini di madre lingua italiana che, ad esempio, mandano i loro figli alla scuola d’infanzia slovena per poi farli continuare le scuole là, giovani sloveni che frequentano l’università a Trieste, è aumentato il numero di triestini che studia lo sloveno, sebbene non ci sia ancora l’insegnamento dello sloveno per tutti, i rapporti con la Slovenia sono distesi. L’apertura dei confini con il trattato di Schengen ha sicuramente influito in maniera positiva, così come gli scambi universitari.

Va anche ricordato che ora sempre più persone sono consapevoli del fatto che molti dei loro antenati erano di origine slovena. Io l’ho scoperto per caso, anni fa, quando ho iniziato a fare per curiosità delle ricerche genealogiche. Da parte di madre sono triestina, siciliana, slovena, friulana, istriana, mentre dalla parte di padre sono friulana, triestina e slovena. Per anni in famiglia si sosteneva che i Silla fossero originali della Carnia che si trova in Friuli. Poi accedendo ai registri parrocchiali ho scoperto che la famiglia Silla (cognome scritto in più modi: Sila, Sylla, Siller, a seconda della nazionalità del prete) proveniva da Povir, un paesino a due passi dal confine. Il mio trisnonno era nato a Povir ed era di madrelingua slovena. Si trasferì a Trieste da giovane, dove si costruì una famiglia molto numerosa. Già il mio bisnonno però non parlava più sloveno, sebbene nella Trieste asburgica in cui visse, non fosse un grande problema. Facendo le mie ricerche, ho avuto la fortuna di scoprire un parente diretto che è anche un genealogista ed è stato molto bello andarlo a trovare a Lubiana . Una sorta di riconciliazione legata alla ri-scoperta delle mie radici slovene e suggellata con uno scambio di informazioni e un abbraccio. E’ stato anche un momento che ha fatto riunire lo spirito mitteleuropeo: per comunicare abbiamo usato la lingua tedesca, visto che io non parlo lo sloveno e lui non parla l’italiano.

Haimo Perkmann: Per l’editore Mandelbaum ha pubblicato diverse opere dedicate alla cultura e alla storia gastronomica, tra cui Triestiner Kulinarium, dove affiorano influenze austriache e slovene – anche sul piano linguistico. In che modo i triestini vivono oggi questa eredità asburgica, mitteleuropea e in particolare slovena? Ha ancora un ruolo nella coscienza collettiva?

Tatiana Silla: Ho iniziato ad occuparmi della storia di Trieste dal punto di vista culinario quando ero molto giovane. La ragione non è legata soltanto alla passione di cucinare e sperimentare. Pensandoci bene, credo che ciò mi abbia permesso di lenire quella sgradevole sensazione di vivere in una città claustrofobica senza entroterra e chiusa nel suo guscio, quasi a voler trattenere un passato post-asburgico lugubre. In qualche modo, occupandomene, sono riuscita a percepire quel passato mitteleuropeo in cui le varie comunità presenti erano riuscite a trasformare una piccola cittadina di pescatori in una città cosmopolita e colta.

La cucina triestina, insieme a quella siciliana, sono secondo me, le due tradizioni culinarie che hanno accolto più influenze esterne in Italia. Contaminazioni slovene, venete, istriane, croate, friulane, greche, turche, austriache, boeme, della tradizione ebraica, armene, che sembrerebbero far parte più di un menu proposto da un cuoco fusion in una grande metropoli che di un ricettario di una città di mare dell’estremo nord-est.

Una tradizione culinaria, quindi, in cui la tipicità e l’originalità risiedono nelle rielaborazioni di pietanze e di contaminazioni. Ecco allora – solo per citare due esempi – comparire sulle tavole i sardoni (alici) in savor fritti e marinati con aceto e cipolle, ma senza l’uva passa e i pinoli, usati invece nella ricetta tradizionale veneziane di origine ebraica. Oppure il gulasch, all’apparenza uguale a quello austriaco, che è comunque diverso dall’originale ungherese, ma che qui viene preparato con meno cipolla, la conserva di pomodoro e meno paprica.

Sul piano linguistico, molte sono le influenze austriache e slovene in cucina. Ancora oggi, ad esempio, è normale ordinare gli affettati e altri prodotti usando il deca(grammo) invece che il chilogrammo, come si usa ancora a Vienna. Il semolino viene ancora chiamato gries, come in tedesco, ma pronunciato come si legge e non gris. Ci sono diversi dolci che hanno origini slovene e nomi simili a Trieste e in alcune regioni in Austria. La putiza, ad esempio, un dolce con pasta lievitata arrotolata ripieno con noci, nocciole, uvette, pinoli, rhum, cioccolato e canditi ha il nome che deriva dallo sloveno potica, che a sua volta deriva dal verbo poviti che significa avvolgere, rotolare. In alcune zone del Carso si prepara invece la bela potica (putiza bianca), una delicatissima putiza che nell’impasto utilizza al posto delle noci, le mandorle, rum o grappa, miele e cannella. In alcune zone della Carinzia e della Stiria viene preparata la Potize, un dolce molto simile.

Un altro piatto carsolino molto amato dai triestini è il kuhani štruklji, uno strudel di ricotta e noci che viene preparato con la pasta lievitata e bollito o cotto a vapore. Esiste anche una versione salata con spinaci e ricotta.

Infine, per quel che riguarda la ricezione di questa tradizione oggi, credo che molti triestini, grazie anche all’aumento cospicuo di turisti negli ultimi anni, di cui molti dalla ex madrepatria, l’Austria, siano diventati più consapevoli della loro storia e guardino con un altri occhi, quella ricchezza culinaria, culturale e architettonica che hanno ereditato. Anche per me, ora, dopo quasi mezzo secolo in cui ho avuto un rapporto assai conflittuale con la mia città, è più facile guardare e vivere Trieste in maniera diversa. E’ un po’ come se lo specchiarmi nello sguardo entusiasta dei forestieri, mi avesse permesso di relegare il periodo buio iniziato con la fine della prima guerra mondiale in seconda posizione. Ciò mi ha permesso di mettere in prima posizione una nuova visione e prospettiva sulla città. Una visione nuova di una città in cui si parlano più lingue e che ha, però, radici antiche e indissolubili con l’impero austroungarico.

Qui il numero completo di Kulturelemente#184

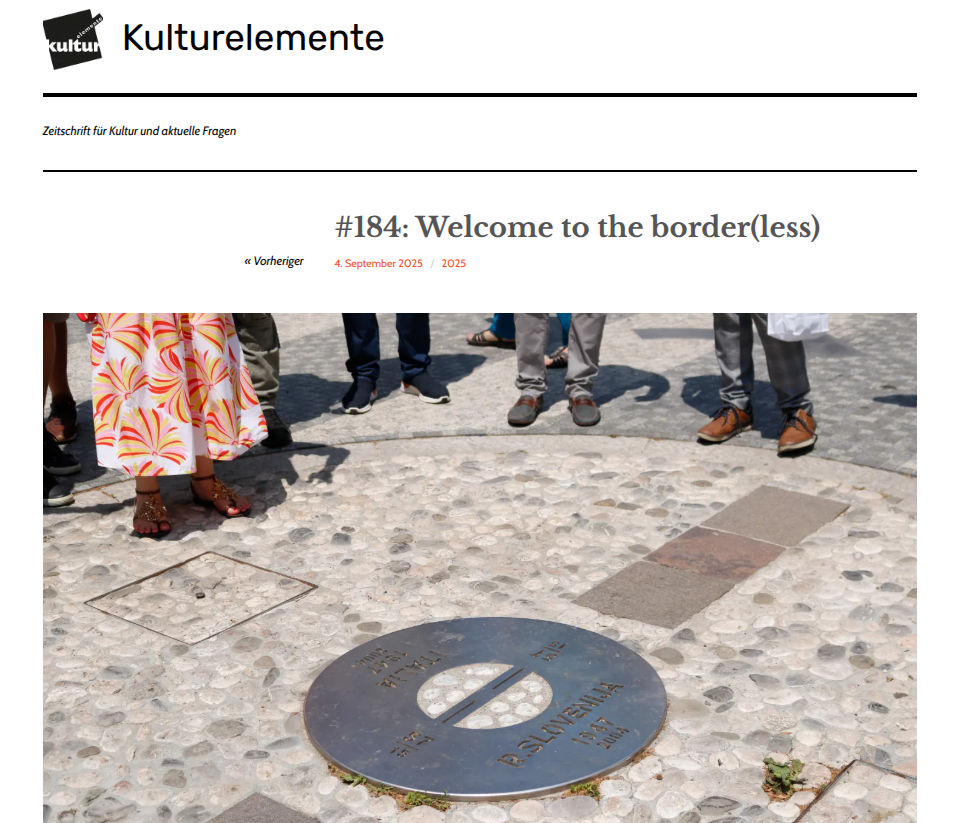

Immagine di apertura: Trieste: molo Audace (foto Venti3)