Gli italiani? Un popolo di emigranti. Lo rivendicava persino Mussolini

“Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori”. Questo si legge in caratteri capitali e monumentali sul “Palazzo della Civiltà Italiana”, il “Colosseo quadrato” dell’Eur a Roma. Una frase ripresa dal discorso pronunciato da Benito Mussolini il 2 ottobre 1935 contro la Società delle Nazioni (ora Onu) che aveva ventilato sanzioni contro l’Italia per aver invaso l’Etiopia.

Il Palazzo della Civiltà Italiana, quindi, è ancora oggi sovrastato da una scritta che riporta una frase del duce che rivendica il colonialismo italiano, ma se lo ricordiamo qui, è per una sola parola incisa sull’edificio dell’Eur: “trasmigratori”.

Secondo vari dizionari, infatti, trasmigrare significa “emigrazione di massa” o “emigrazione di popoli”. Gli italiani – rivendicava il Duce nel 1935 e lo faceva persino scolpire sulla pietra del “Palazzo della Civiltà italiana” – erano un popolo di emigranti, di persone che lasciavano il proprio paese, preferibilmente in massa.

Al di là delle interpretazioni che si vogliono dare a quel “trasmigratori”, va detto che di tutte le categorie che vengono citate sulla scritta, l’Italia unita è stata soprattutto una terra di emigranti, sono stati infatti circa 30 milioni, i connazionali che sono emigrati all’estero dal 1861 a oggi. Difficile contare altrettanti eroi, santi o navigatori.

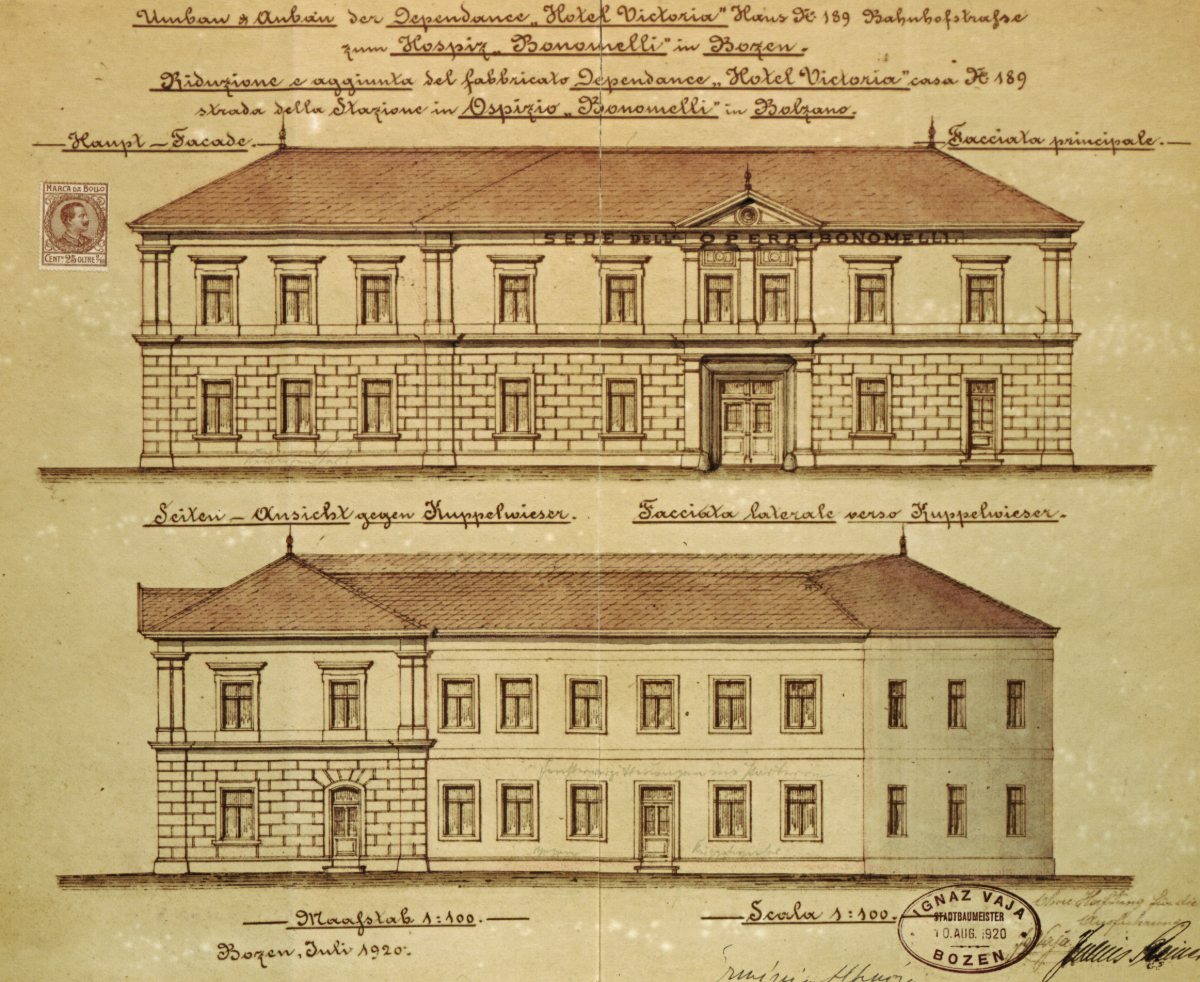

Se ne scriviamo qui, è perché quell’“esodo” di massa, in qualche modo andava gestito, non a caso, a Bolzano, proprio davanti alla stazione ferroviaria, sorgeva l’”Ospizio per emigranti” dedicato a Monsignor Geremia Bonomelli.

“L’Opera da lui fondata volle eretta questa casa ospitale perché gli emigranti lavoratori di due stirpi prosperanti pacifici dentro l’inviolabile confine che natura pose all’Italia, nel suo nome augusto trovino ricovero, assistenza, conforto e consiglio”. Questa altra epigrafe, invece, era stata collocata sul busto di Monsignor Geremia Bonomelli in occasione dell’inaugurazione dell’”Ospizio per emigranti” (Auswandererhospitz) che portava il suo nome. Venne inaugurato oltre un secolo fa, il 13 novembre del 1921, di fronte alla stazione ferroviaria di Bolzano alla presenza della Regina madre Margherita. Era passato solo un mese dalla visita in Alto Adige del figlio Vittorio Emanuele III e della moglie Elena, ma il 1921 non era un anno come gli altri. Il 24 aprile Franz Innerhofer era stato ucciso dalle squadre fasciste durante la “Bozner Blutsonntag“ e la visita della coppia reale evidenziava il tentativo di sanare quella ferita. Vittorio Emanuele III, infatti, dopo aver inaugurato il cippo di confine al Brennero, si recò a Chiusa per visitare le zone devastate dalla terribile alluvione dell’agosto precedente e in Val Passiria in visita alla casa di Andreas Hofer.

“Archivio Storico Città di Bolzano, Fondo Fotografico Lavori Pubblici, foto n. 353”

“Archivio Storico Città di Bolzano, Fondo Fotografico Lavori Pubblici, foto n. 353”

E’ in questo contesto, che la Regina Margherita arrivò a Bolzano per inaugurare i locali dell’”Ospizio Bonomelli”, una delle tante strutture che erano state aperte allo scopo di prestare assistenza agli emigranti. A fine Ottocento, infatti, una serie di inchieste compiute dai sacerdoti tra gli emigranti italiani in Europa, aveva fatto emergere le loro terribili condizioni di vita. Per tutelare queste persone, Monsignor Bonomelli aveva fondato nel maggio del 1900 l’”Opera di assistenza degli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante”, che alla sua morte, venne ribattezzata “Opera Bonomelli”.

Gli ospizi svolgevano un ruolo centrale nelle attività dell’ente, e quello di Bolzano si trovava su una delle rotte più utilizzate dagli emigranti italiani e continuarono a farlo anche dopo la Marcia su Roma.

In totale, nei primi cinque anni del regime fascista furono circa un milione e mezzo gli italiani che emigrarono all’estero e l’ospizio Bonomelli continuò a offrire alloggio a centinaia di emigranti a cui fornì migliaia di pasti gratuiti. Non va dimenticato che agli inizi del Novecento, anche l’Austria figurava tra le mete principali dell’emigrazione italiana, superata solo da Svizzera, Germania, Francia e Argentina, tanto da rendere utile la pubblicazione di una apposita guida. Un emigrazione che si placò solo negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale.

Proprio la lettura delle guide per gli emigranti italiani di inizio Novecento, si dimostra particolarmente utile a comprendere il contesto. Erano edite dalle società operaie e suddivise per paese di destinazione “Guide per l’emigrante italiano” in Svizzera, in Germania, in Austria, negli Stati Uniti, in Argentina… e tutte contenevano consigli pratici indirizzati in particolare a “muratori, manovali, minatori e sterratori”. Indipendentemente dal paese di destinazione, iniziavano con delle “Norme Generali”. Questo il punto 1: “Non fidatevi mai degli agenti che vengono in paese per arruolare operai e portarli lontano. Vi fanno un mondo di promesse che, nove volte su dieci, non saranno mantenute”.

Decisamente illuminante può risultare anche il “Calendario dell’emigrante”. Una sorta di agenda colma di dati, indirizzi e informazioni utili. Oltre trecento pagine in cui si potevano trovare le tabelle per la conversione della moneta, i recapiti dei consolati e delle organizzazioni di assistenza, i dati politici ed economici dei paesi ospitanti e consigli di vario genere tra cui quelli sull’igiene personale. L’edizione del 1913 ospita appositi paragrafi dedicati alla lotta contro l’alcolismo, il gioco d’azzardo e le risse, e uno, particolarmente esplicito, dedicato all’uso del coltello “La parola d’ordine è: Abbasso il maledetto coltello!”.

E che dire del paragrafo ”Sentitevi italiani!’? Questo il testo: “Passato il confine cercate di dimenticare di essere friulani, lombardi, veneti, piemontesi, romagnoli, abruzzesi o meridionali, per sentirvi tutti italiani a un modo. Siete tutti proletari – all’estero, sottoposti alla medesima oppressione e costretti ad emigrare per la medesima ragione. Quindi aiutatevi vicendevolmente senza domandare la provincia o la regione di provenienza. All’estero una delle principali ragioni di disistima degli emigranti di regioni differenti, è che troppo sovente danno luogo a risse non sempre incruente. Come potete esigere la solidarietà degli altri quando tra di voi ne avete così poca?”.

Massimiliano Boschi